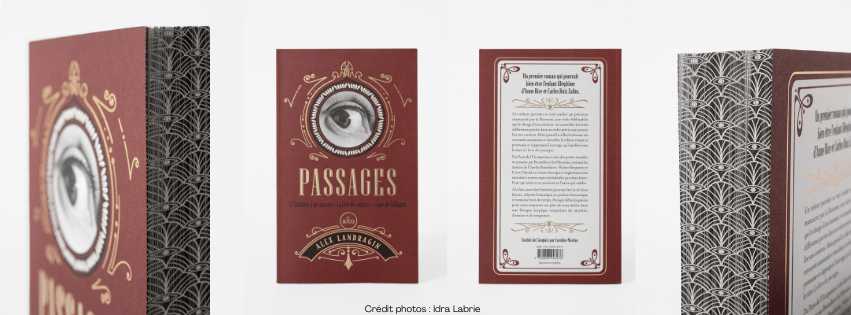

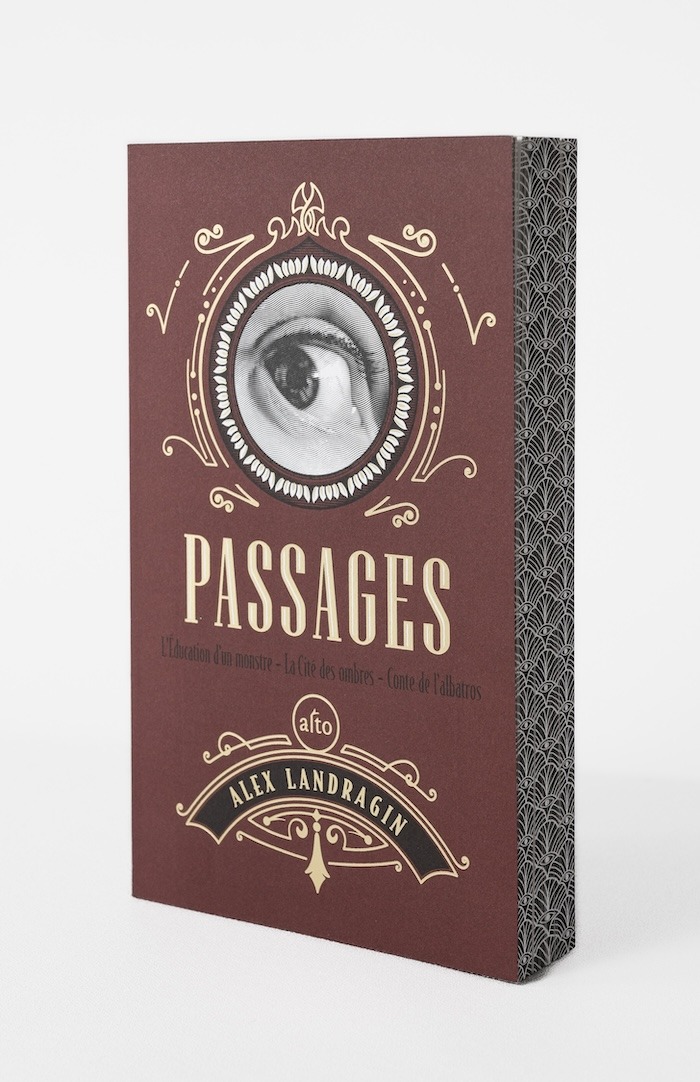

Passages est le premier roman d'Alex Landragin. On y suit de multiples personnages et mystères dans une fresque arborescente à saveur fantastique qui traverse époques et continents sur plus de 300 ans. Le récit a conquis les milieux anglo-saxon et hispanophone par sa richesse et son ingéniosité, déployées avec une rare élégance. Nous nous sommes entretenu·e·s avec Landragin pour en apprendre davantage sur la création de ce roman inclassable.

Alto : Passages est un premier roman complexe, d’une grande richesse. Comment a-t-il bourgeonné dans votre esprit ?

Alex Landragin : Les origines du livre remontent à loin. J’ai toujours voulu être romancier, et au cours de ma première année d’université, j’ai suivi un cours de création littéraire – auquel, incidemment, l’écrivaine M. J. Hyland était aussi inscrite. Notre professeur, le poète Chris Wallace-Crabbe, nous a dit un jour qu’il venait de lire une merveilleuse nouvelle au sujet d’un navire (européen, évidemment, bien qu’il ne l’ait sans doute pas spécifié – c’était il y a plus de trente ans, et notre compréhension collective du colonialisme n’était pas aussi nuancée qu’aujourd’hui). L’équipage « découvre » une île dont les habitants possèdent la capacité de passer d’un corps à l’autre. Il ne nous a rien dit d’autre, outre qu’à la fin de l’histoire, on ne sait plus qui est parti et qui est resté sur l’île. Ça m’a épaté. J’ai ressenti une étrange jalousie littéraire : j’aurais voulu avoir eu moi-même cette idée. J’y ai repensé pendant des années et, plus tard, j’en ai reparlé à Wallace-Crabbe, mais il ne se souvenait ni de la nouvelle ni du nom de son auteur. À l’époque, ma carrière de romancier stagnait depuis. Je suis devenu auteur de guides de voyages. Mon histoire personnelle est pleine de migrations, et une des raisons pour lesquelles je n’arrivais pas à produire de texte publiable était que je vivais en Australie sans m’identifier à la communauté ni à la tradition littéraire australienne. J’étais plus proche des traditions européenne et moyen-orientale. En tant qu’écrivain, je me sentais apatride.

À l’approche de mon quarantième anniversaire, j’ai décidé de tenter de sortir de cette impasse en écrivant et en publiant une nouvelle chaque jour, pendant un an, sur un blogue appelé le Daily Fiction Project. Les résultats étaient quelconques pour la plupart, mais j’ai persévéré. C’était un moment très sombre de ma vie, pour des raisons vraiment tragiques, et ce projet m’a aidé à tenir le coup. C’est dans ce cadre que j’ai écrit sur la mort de Walter Benjamin à Portbou, un récit auquel plusieurs autres écrivains se sont attaqués. Quand je suis arrivé au jour 151, j’étais à court d’idées, alors je suis revenu à l’histoire de l’île. J’ai écrit ma propre version en créditant mon professeur dans le petit épilogue. Le lendemain, j’ai eu une épiphanie : j’ai réalisé que la fin de cette histoire était en fait le début d’un autre récit beaucoup plus intéressant : qu’advient-il des passagers clandestins ? J’ai su d’instinct que j’avais trouvé le sujet parfait, celui qui me permettrait de sortir de mon impasse géographique. Je l’ai tout de suite raccordé à la mort de Walter Benjamin, et, pour lier les deux, je me suis rappelé une nouvelle d’Angela Carter intitulée Vénus noire, tirée d’un recueil du même nom, à propos de Jeanne Duval. J’ai réalisé que cette dernière et son amant, Charles Baudelaire, feraient les parfaits « descendants » des passagers clandestins – et que Walter Benjamin, qui était obsédé par le poète français, ferait le parfait « descendant » de Baudelaire. À partir de là, les choses ont progressé naturellement. J’ai abandonné le blogue après neuf autres nouvelles, puis je me suis attelé à la tâche monumentale d’écrire le roman dont le titre, Passages, s’est révélé dès le début.

A. : La structure du roman et les deux options qu’elle propose sont particulières : d’où est venue cette idée ? Quand est-elle apparue dans votre processus de création ? Avez-vous un sens de lecture préféré ?

A. L. : J’ai d’abord écrit la première version du roman dans ce qui est maintenant la séquence de la Baronne. Cela se lisait comme un livre de David Mitchell. Je l’ai proposé à la plupart des grands éditeurs australiens sans succès, alors je n’ai eu d’autre choix que de le réécrire. J’étais stupéfait que personne ne veuille le publier, et je me suis demandé si c’était parce que c’était trop dur à suivre. Je vivais à Los Angeles à l’époque, et je me souviens d’avoir eu l’idée, en cours de réécriture, de séparer les histoires, et de donner aux lecteurs le choix de lire le texte en trois parties distinctes ou en un seul roman. Je pensais, avec raison, que ça ne représenterait pas trop de travail. J’admire les romans comme Lolita de Nabokov, Marelle de Cortázar et Le dictionnaire Khazar de Pavić, où les auteurs ont joué avec la forme de manière similaire. Mais personne, à ma connaissance, n’avait encore structuré un roman de cette manière. Je savais aussi que la structure serait plus qu’un artifice, qu’elle épouserait les thèmes du roman : deux amants séparés contre leur gré, essayant de se retrouver sans jamais y parvenir tout à fait. La lecture reproduirait l’expérience du deuil et de l’exil.

A. : On a comparé Passages aux œuvres de Roberto Bolaño, David Mitchell et Umberto Eco. S’agit-il d’influences pour vous ? Quelles sont vos influences littéraires ?

A. L. : Les trois ont été des influences. Orhan Pamuk en est une autre, tout comme Nabokov, Sebald, Conrad, Perec, Calvino et Ondaatje. Des écrivains de l’exil, pour la plupart. Il y a beaucoup d’autres auteurs que j’adore, mais ceux-ci représentent mes influences. La Cartographie des nuages de David Mitchell a eu une influence évidente sur mon roman, mais Bolaño est le plus grand, mon gourou, celui qui m’a permis de continuer à écrire quand tout semblait perdu, celui vers qui je reviens toujours.

A. : Vous êtes né en France, avez habité à de nombreux endroits et résidez actuellement en Australie. Quelle place cela occupe-t-il dans votre identité ? Comment cela influence-t-il votre imaginaire ?

A. L. : Comme je l’ai mentionné plus haut, ma vie a été façonnée par plusieurs déplacements intergénérationnels, volontaires et involontaires. J’étais plus ou moins itinérant quand j’ai écrit le roman (ce n’est heureusement plus le cas). Je venais d’immigrer aux États-Unis et le livre a été écrit dans des conditions financières parfois terribles à Paris, à Charlottesville, à Los Angeles et à La Nouvelle-Orléans. Le déplacement, l’exil, le deuil et la solitude sont au cœur du roman, ils étaient au cœur de mes préoccupations à l’époque de sa création, et ils continuent de l’être, même si je suis maintenant plus établi.

A. : Pourquoi avoir choisi Paris comme lieu de premier plan de votre roman ?

A. L. : La raison principale est la centralité des histoires de Charles Baudelaire et de Walter Benjamin. Mais c’est également en raison de mon « ex-francité », si vous voulez. En tant qu’émigrant français, avec un père originaire de la campagne champenoise, j’ai toujours été intéressé par le mythe parisien. J’ai mis longtemps à le comprendre, et ce roman a été l’occasion pour moi de m’immerger dans la ville telle qu’elle est maintenant, et telle qu’elle était à l’époque, afin de saisir non seulement le quoi mais aussi le pourquoi de ce lieu. Walter Benjamin éprouvait la même fascination, et ses écrits sur Paris, particulièrement son livre inachevé Paris, capitale du xixe siècle (aussi intitulé Le livre des passages, NDLT), ont été un élément clé de mes recherches. Mais j’ai aussi vécu à Paris à deux reprises pendant près d’un an et, durant ces périodes, j’ai passé beaucoup de temps dans ses incroyables bibliothèques, qui ont servi de tremplin à mon exploration de la ville. S’il y a eu tant de hasards et de synchronicités dans l’écriture de ce roman, c’est parce que, comme Benjamin l’a montré, Paris est une sorte de musée en soi, une bibliothèque, une encyclopédie qui se révèle à tout passant prêt à endosser le rôle de lecteur de la ville.

A. : Le roman se déroule en trois époques : la colonisation, le Paris des poètes maudits et l’Occupation française de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi le choix de ces époques ?

A. L. : C’est surtout à cause de l’importance des histoires de Charles Baudelaire et de Walter Benjamin. Mais le roman touche en réalité à sept périodes distinctes, à divers degrés bien sûr, qui correspondent toutes à une des vies d’Alula. La première est un fantasme, celui du monde précolonial – c’est une pure invention de ma part, sans prétention historique. Les autres sont, dans l’ordre : l’époque de la Révolution et des découvertes à la fin du xviiie siècle, celle de l’esclavagisme du sud des États-Unis, le Paris de la Commune, le colonialisme mondial, le dandysme fin de siècle et la montée des sciences sociales, et enfin le triomphe du fascisme. J’ai pensé le livre comme une histoire du monde hautement idiosyncratique, et j’ai tâché de l’écrire de manière à ce que la langue employée dans chaque partie reflète le style de l’époque.

A. : Plusieurs figures historiques connues se trouvent dans Passages : Charles Baudelaire, Coco Chanel, Walter Benjamin, etc. Qu’est-ce qui a suscité votre intérêt pour ces personnalités ?

A. L. : Comme je l’ai dit plus haut, avant même d’avoir l’idée du roman, j’étais intéressé par le caractère romantique de la mort de Walter Benjamin, qui s’est produite à peu près comme je l’ai racontée. J’ai également été inspiré par un livre que je n’ai pas lu, si une telle chose est possible : HHhH de Laurent Binet, qui met en scène des figures historiques. Je voulais écrire un roman fantastique qui serait un palimpseste pop art, surréel et hyperréel à la fois. Par exemple, la diatribe de Baudelaire lors du souper a été prise d’un pamphlet qu’il a écrit pendant qu’il était en train de sombrer dans la folie ; les descriptions de ses derniers jours ainsi que ceux de Benjamin ont été tirées des biographies des deux hommes ; l’hôtel où vivait le poète à Bruxelles a le même nom (Le Grand Miroir). Même les noms des personnages secondaires, comme le commissaire de police et les bouquinistes, proviennent de personnes réelles de cette époque. Mais le cas de Coco Chanel est plus intéressant.

Tôt dans mon processus de recherche, lorsque j’étais au cimetière Montparnasse pour visiter la tombe de Baudelaire, je me suis promené dans la section juive, où j’ai croisé un monument qui portait l’improbable inscription : « La Société Baudelaire ». Il y avait plusieurs noms gravés dessous. Ç’a été un moment clé dans la naissance du roman. Il y avait eu une société littéraire dont les membres étaient si proches qu’ils avaient été inhumés ensemble. Je n’ai jamais vu une telle chose, ni avant ni après. Même Baudelaire a été enterré avec sa mère et son beau-père qu’il détestait, une dernière demeure proprement œdipienne. Je suis rentré à l’endroit où je logeais et j’ai cherché des informations sur la Société Baudelaire. J’ai appris qu’il s’agissait d’une société littéraire bien en vue durant la Belle Époque et que, à ma grande surprise, Coco Chanel en avait été membre. Bien entendu, ça m’a poussé à faire d’elle un des personnages du roman, une présence rendue encore plus intéressante par la controverse entourant ses actions pendant l’occupation allemande.

A. : Qu’est-ce qui vous intéresse dans le fait de donner chair à des figures historiques ?

A. L. : J’hésite à dire ceci, parce que j’ai une posture agnostique face au paranormal, mais pendant que j’écrivais le livre, j’ai eu l’impression très forte que les fantômes de ces gens me hantaient, me guidaient même. Bien que ce soit presque certainement de la projection, c’en est une qui émane du caractère historique de plusieurs personnages et lieux du roman.

A. : La notion de voyage joue plusieurs rôles dans ce roman, et vous avez un passé de rédacteur pour les guides Lonely Planet ; vous devez avoir un grand intérêt pour les voyages. Est-ce qu’écrire est une façon de poursuivre cette passion, est-ce que cela vous fait voyager ?

A. L. : Ma carrière d’auteur de guides de voyages était la conséquence de mon intérêt pour le voyage, plutôt que sa cause. Cet intérêt remonte à la branche arménienne de la famille de ma mère. J’ai grandi dans les récits de génocide et de survie, et ceux des multiples migrations que ces événements ont provoquées, parmi lesquelles s’inscrit l’enfance de ma mère en Union soviétique. Mon père était un viniculteur qui descendait d’une longue lignée de vignerons champenois. Son village était bombardé presque quotidiennement durant la Première Guerre mondiale. Même si j’étais resté en France, j’aurais dû composer avec ce double héritage. Mais quand j’étais petit, ma famille s’est installée dans une ville pénitentiaire du Sud-est australien, où le génocide colonial avait presque oblitéré la présence des peuples autochtones. Plus tard, lorsque j’étais un jeune adulte, nous avons encore déménagé, cette fois aux États-Unis, dans une région de la Virginie où un autre génocide colonial a eu lieu, et où se trouvaient les domaines de plusieurs des pères fondateurs propriétaires d’esclaves, dont certains sont devenus des attractions touristiques. Je ne dirais pas qu’écrire est une manière de voyager. C’est plutôt une façon de reconstruire et de reconfigurer des fragments du miroir de ma propre identité, un miroir brisé par de nombreux déplacements.

A. : Finalement, le concept de « passage » que vous développez dans le roman est d’une grande humanité. Comment vous est-il venu ? Est-ce une métaphore, ou un souhait que vous entretenez pour le genre humain ?

A. L. : On en revient à l’histoire que mon professeur de création littéraire nous avait racontée il y a plus de trente ans. Pourquoi m’a-t-elle tant marqué ? Comment est-elle devenue cette histoire que je me suis préparé à écrire pendant presque toute ma vie, et à laquelle j’ai consacré presque toute ma quarantaine ? Qu’est-ce que la vie, sinon une série de passages ? On ne cesse d’effectuer ces passages ensemble, mais, comme dans le roman, ils sont imparfaits, transitoires, pétris d’angles morts, et les unions idéales auxquelles nous aspirons ne se déroulent presque jamais comme nous l’avions anticipé.

Alex Landragin (trad. Caroline Nicolas)

Passages

«Un roman d’aventures spéculatif sophistiqué, exécuté avec intelligence et grâce... un casse-tête stimulant qui se lit comme une œuvre de fiction hors genre, complexe et complète.»

Vulture