Pour l'écriture de son roman Le temps des sucres, Martine Desjardins s'est librement inspirée de l'histoire entourant la fondation du monastère de Notre-Dame de la Trappe du Saint-Esprit. Elle nous raconte ici la désastreuse aventure de ces trappistes, aux mignonnes robes retroussées.

Le continent nord-américain est parsemé de vestiges laissés par les nombreux échecs de la colonisation. On peut penser à l’île de Roanoke, au large de la Caroline du Nord, dont la centaine d’habitants disparurent en 1590 sans laisser d’autre trace qu’un mot gravé sur la palissade des fortifications : « Croatoan ». Ou à l’île de Sable, près de la Nouvelle-Écosse, où, dix ans plus tard, quelque vice-roi d’Henri IV implanta une horde de forçats et les abandonna à leur sort, sans ravitaillement, ne leur laissant d’autre choix que de s’entredévorer pour survivre.

Dans Le temps des sucres, quelques chapitres s’inspirent très librement d’une autre de ces entreprises désastreuses : la fondation du monastère de Notre-Dame de la Trappe du Saint-Esprit dans le canton de Langevin, à l’endroit où se trouve aujourd’hui la municipalité de Sainte-Justine, dans la MRC des Etchemins. Le grand chantier d’infrastructure pastorale fut entrepris par les pères trappistes de l’ordre cistercien de la Stricte Observance en 1862, alors que la région venait de s’ouvrir aux colons.

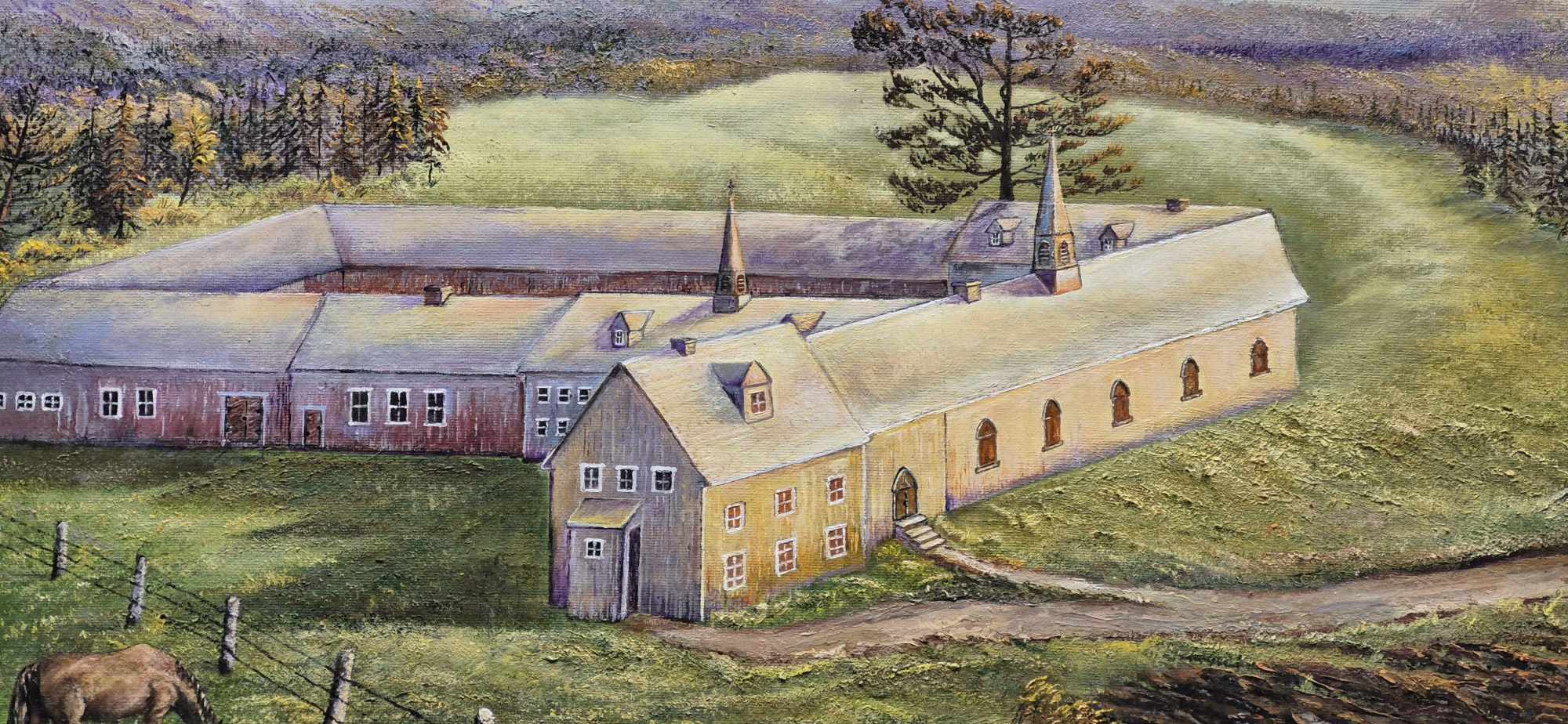

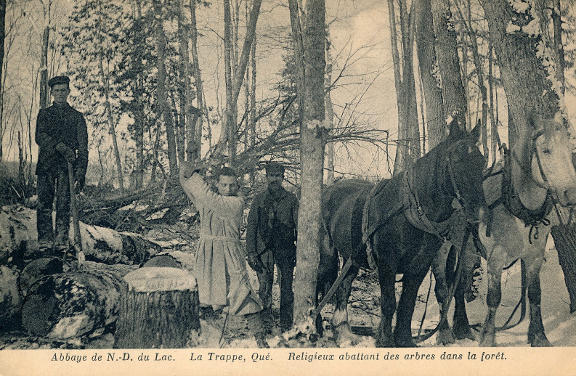

Difficile de trouver terre plus inhospitalière que celle où ils avaient abouti : une vaste étendue boisée de huit cents acres située au pied des Appalaches, le long de la frontière entre le Canada et l’État du Maine. Le plus proche village se trouvait à quarante-cinq kilomètres, au bout d’un sentier à peine tracé. On y défricha néanmoins une vingtaine d’acres cultivables et on construisit, autour d’un préau divisé en deux cours carrées, un grand ensemble de bâtiments. Dans une aile, la chapelle, la salle du chapitre, la bibliothèque, le réfectoire, une salle de travail et des chambres destinées à accueillir quatre-vingts moines (chiffre que ceux-ci n’atteindront jamais). Dans l’autre, une écurie, une étable, une porcherie, une bergerie, une grange, un moulin à battre le grain, une forge et autres dépendances, puisque la mission des trappistes était, entre autres, de développer de nouvelles techniques agricoles dans le cadre d’une ferme modèle. Après s’être acharnés durant dix ans à planter du blé, des légumes et des arbres fruitiers, à élever du bétail et à entailler des érables, les bons pères s’avouèrent vaincus et le monastère fut abandonné. Il ne faut surtout pas s’en étonner, considérant le nombre d’éléments qui jouaient contre eux.

Tout d’abord, ils sont mal préparés à affronter nos hivers. En effet, le prieur et sa dizaine d’acolytes sont fraîchement débarqués de Belgique, de Hollande, ainsi que de France, où les maisons religieuses sont menacées depuis l’avènement de la République. Ils ont aussi l’infortune d’appartenir à un ordre dont les pratiques ascétiques rigoureuses, conçues pour des climats plus tempérés, leur imposent des conditions de vie qui n’ont rien à envier à celles d’un goulag sibérien et s’avèrent ici quasi suicidaires. Ils réussissent tout de même à attirer quarante Canadiens dans leur aventure.

Debout à deux heures pour chanter le premier de sept offices quotidiens, les moines travaillent aux champs de l’aube au couchant. Contrairement aux colons, ils ne peuvent compter sur les œufs et le lard pour restaurer leurs efforts, puisqu’ils observent un jeûne continuel : ils sautent un repas et ne touchent à aucun produit d’origine animale. Et comme ils ne fabriquent pas de bière, leur alimentation est plus pauvre que celle de leurs coreligionnaires européens. En hiver, alors qu’ils auraient grand besoin de calories pour se rembourrer les côtes, ils se rationnent encore davantage et mangent un seul plat de légumes (patates ou navets du potager, servis dans leur eau de cuisson en guise de bouillon), avec une tranche de pain noir en collation.

Contre les grands froids, ils disposent bien de bottes et de mitaines en cuir, mais pas de manteaux, ni de sous-vêtements, ni de chaussettes de rechange. En fait, leur garde-robe se limite à deux tuniques de bure extrêmement rêches (qu’ils ne lavent, comme leur personne, que deux fois par année, soit à Pâques et à la Toussaint), une corde servant de ceinture, et un scapulaire sans manches dont le capuchon offre bien peu de protection aux crânes tonsurés de près.

Afin de se rendre plus disponibles à la prière, les trappistes dorment tout habillés. La solitude n’est pas encouragée parmi eux et, au lieu de cellules individuelles, ils logent dans des alcôves dont le rideau ne leur assure guère d’intimité. Ils dorment sur une paillasse en copeaux de bois et un oreiller en paille – avec une couverture pour toute protection, étant donné que leur règle interdit de chauffer les monastères, et que les supérieurs de l’Ordre, bien au chaud à Saint-Sixte, en Belgique, tardent à leur accorder une dispense qui leur permettrait d’installer un poêle.

La tuberculose ne tarde pas à frapper et, dans le petit cimetière qui occupe une des cours carrées, les tombes commencent à s’accumuler, comme le rapporte le prieur dans une lettre : « Déjà, trois sont morts de la consomption n’étant âgés que de dix-huit à vingt ans; deux autres d’une vingtaine d’années souffrent de la même maladie et ne passeront probablement pas l’été… et pour bien dire, nous n’avons plus que deux ou trois frères qui jouissent encore de quelque santé. »

Et pourtant, ce révérend père François-Xavier s’obstine, avec une ferveur fanatique, à imposer les privations et à appliquer la discipline, qui est maintenue chez les trappistes par la surveillance mutuelle entre les membres de la communauté. Les moines ont fait vœu de silence, qu’ils ne peuvent briser qu’en cas d’extrême urgence, et ils communiquent par une série de gestes convenus. Cependant, chaque matin dans la salle du chapitre, ils ont droit de parole, qu’ils doivent exercer d’abord en confessant publiquement leurs manquements récents, puis en dénonçant aussi ceux de leurs frères. Dans ce climat de méfiance, les conflits couvent et la situation s’envenime.

À Québec, l’archevêché se met à recevoir des lettres de plaintes de divers postulants, qui demandent d’être transférés dans une autre congrégation. Et personne ne se présente pour les remplacer. Un prêtre, dépêché pour faire enquête, trouve le monastère dans un tel état de misère qu’il ordonne sa dissolution sur-le-champ. Le bilan du père François-Xavier n’est pas plus reluisant : « L’expérience nous a fait voir, avec évidence, que les vocations pour une Règle aussi sévère sont très rares dans le pays. »

Certains frères retournent en Europe, d’autres se retrouvent au Missouri ou au Kentucky, un autre ira fonder la Trappe de Bethléem, en Estrie, qui ne survivra pas deux ans. Quant aux terres, elles sont vendues sept mille dollars à un fermier, qui récupère le bois du monastère pour construire des maisons à ses fils. En fin de compte, les trappistes ont laissé derrière eux bien peu de choses : une enclume, la porte du four à pain, la clef de l’entrée et sa serrure… Quelques modestes monuments à la mémoire de ces illuminés qui eurent l’arrogance de croire que la foi, parce qu’elle déplace les montagnes, peut aussi venir à bout de la Nature.

-30-

L'image mise de l'avant est une peinture du monastère « à ses beaux jours » © Société du Patrimoine de Sainte-Justine de Langevin

Martine Desjardins

Le temps des sucres

Avec Le temps des sucres, Martine Desjardins s’amuse à mêler les codes du folk horror aux dogmes masculinistes, et assène un grand coup de hache à une tradition séculaire figée dans la tire.